イタリアにてSharing Kimono CultureおよびTry-on-Yukataのワークショップを実施しました

本学教育学部教授の薩本先生は学内外の共同研究者数名と2009年から文部科学省「服飾文化共同研究拠点」の研究(2009年~2011年度)「きもの文化の伝承と発信のための教育プログラムの開発」のプロジェクト研究を実施し、その後も継続してきました。2016年度からは「きもの文化の伝承と海外発信のための教育プログラムの展開」(代表:扇澤美千子氏)基盤研究(C)(一般)(2016年~2018年)が採択され、前プロジェクトを基盤としてさらに発展させることを目的としてきました。本研究ではこれまでの実践・研究を基盤として、日本の「きもの」文化の伝承と海外発信のための教育プログラムを展開することで、若年層のきもの文化への興味・関心を喚起し、国際交流・相互理解の基盤とするために、以下の研究を行っています。

1.伝統文化をふまえた衣生活・服飾文化の伝承をめざす教材・資料の充実と発信

2.ゆかた着装の体験学習を含めた教育プログラムの実践とその効果検証

3.「きもの」文化を海外へ発信するための国際交流活動プログラムの整備

このプロジェクト研究の一環で、2018年9月12日~19日まで「きもの」文化を海外へ発信するための教育プログラムを開発することを目指して、埼玉大学教授の川端博子先生、茨城キリスト教大学教授の扇澤美千子先生および本学の薩本弥生先生、山形県立高等学校元校長の高橋恵子先生、日本舞踊家の藤蔭里燕さん、寺倉秀子さんと学生の江藤遥奈の計7名で第12回目となるSharing Kimono CultureおよびTry-on-Yukataのワークショップをイタリア(ヴェネツィア、ミラノ)にて実施しました。

今回のワークショップは、川端博子先生の20年前の共同研究者であり、現在はヴェネツィアカ・フォスカリ大学アジア・北アフリカ研究学科の日本語教師鞠古綾先生と同僚の杉山育子先生のご協力により実現しました。また、ワークショップも12回目となりましたが、新たな試みとして、藤蔭流師範で若手日本舞踊家である藤蔭里燕さんをゲストメンバーとしてお迎えしました。里燕さんは以前より縁があり、ご本人も日本舞踊を海外に広める活動をしていると伺っていたのでお声がけしたところ、快諾していただきました。

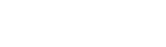

14日に行ったヴェネツィアカ・フォスカリ大学は、ヴェネツィアに8つの学部をもつ国立総合大学です。天候にも恵まれ、美しい水の都を眺めながらのワークショップとなりました。30人限定という形で、全生徒および大学関係者を対象としたワークショップでしたが、想像を遥かに超えた大勢の方に参加いただきました。全2時間のワークショップは、まずきものおよびゆかた文化についてのレクチャーを聞いていただき、次に里燕さんによる日本舞踊の紹介、模様についてのレクチャー、そして最後に浴衣の着装実習と、「見立て」を通して日本舞踊に挑戦してもらうワーク、という流れでした。里燕さんによる日本舞踊「藤娘」の披露もありました。その場にいる誰もが夢中になる素晴らしい踊りでした。ゆかたを実際に着装してみる場面では、積極的に自ら着てみようとする学生さんが多く見られ、日本文化への関心の高さを感じました。「見立て」のレクチャーでは日本舞踊の動きの意味を紹介し、その後、扇子を用いて実際の動きにチャレンジしてもらいました。初めてのプログラムでしたが、皆さんに楽しんでいただけたように思います。カフォスカリ大学では、鞠古綾先生の下で日本語を専攻している学生さんたちの有志に分担して通訳を務めてもらった他、ワークショップのお手伝いをしていただきました。コーディネートしていただきました鞠古先生、学生の皆さん感謝申し上げます。

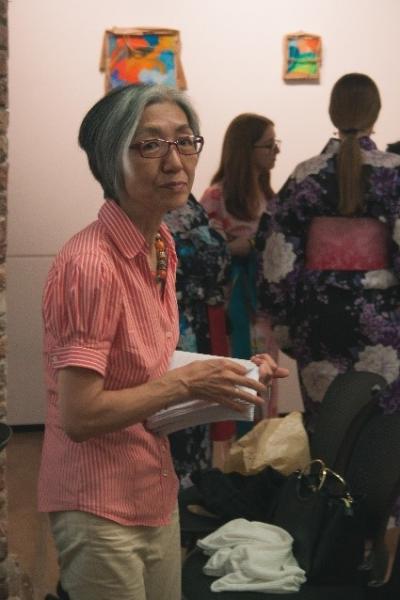

17日はヴェネツィアからミラノへと列車で移動し、ダニエレ・クレスピ高校でのワークショップを行いました。ダニエレ・クレスピ高校はミラノを州都とするロンバルディア州でトップクラスの進学校です。今回特別に、午前中の英会話の授業にゲストとして参加させていただき、生徒さんから出る質問に出来る限りお答えしました。個人的な質問もありましたが、日本の現代社会や文化的なことなどのハイレベルな疑問も多く投げかけられて、生徒さんの意識の高さが伺えました。高校でのワークショップは、放課後の自由参加という形だったので、多くの人数は期待せず、というスタンスでしたが、なんと100人を超える生徒と、同校教員、卒業生などにもお越しいただき、ヴェネツィアカ・フォスカリ大学でのワークショップ以上の盛況ぶりでした。レクチャーではノートを取る姿も多く見られました。浴衣の着装は少し難しかった様子でしたが、友人同士で仲良く着せ合っていたのが印象的でした。高校でのワークショップの様子は地元の新聞にも取り上げていただきました。ミラノの若い生徒さんたちに、日本の文化を少しでも伝えられたかなと感じています。また、杉山先生にはミラノでの移動手段の予約からレクチャーの通訳に至るまでお世話になりました。ありがとうございました。

イタリアは日本から遠く離れています。ヴェネツィアに行くにはほぼ1日をかけて飛行機を乗り継いでいかなければなりません。しかし今回のワークショップでは、さまざまな場面で、多くの現地の方々、特に若い人達が日本の文化に興味と関心を寄せてくれました。言葉の壁は大きいですが、日本語を勉強してくれている学生さんも多く見受けられ、助けられる場面も多かったです。そして毎度のことですが、伝統的民族衣装というのは実際に身につけて体験できる大変有効な異文化交流媒体だと感じました。いっそう、海外へと発信して行くべき伝統文化であると認識が強まりました。

研究実施にあたり、多くの方にご尽力いただきました。鞠古綾先生、全学の行事として会場や学生募集等でサポートくださった日本学研究科の日本語・日本演劇専攻教授のボナヴェントゥーラ・ルベルティ(Bonaventura Ruperti)先生、お手伝いくださった学生の皆さん(通訳・翻訳をしてくれたMai Phungさん、Vittoria Mamiさん、Giulia Venturiniさん、Isabella Rampazzoさんおよび写真撮影してくださったMatteo Nassiniさん)、杉山育子先生、ダニエレ・クレスピ高校の校長クリスティーナ・ボラッキ先生、通訳してくださったニコル・フェラリオさん(クレスピ高校とベネチア大学の卒業生)他スタッフの皆さん、参加してくださった本当に多くの学生・生徒の皆さん、地域の方々、そして今回2度にわたるワークショップに参加していただいた藤蔭里燕さん、お母様の寺倉秀子様、本当にお世話になりました。改めて感謝申し上げます(文責:江藤遥奈)。

1.伝統文化をふまえた衣生活・服飾文化の伝承をめざす教材・資料の充実と発信

2.ゆかた着装の体験学習を含めた教育プログラムの実践とその効果検証

3.「きもの」文化を海外へ発信するための国際交流活動プログラムの整備

このプロジェクト研究の一環で、2018年9月12日~19日まで「きもの」文化を海外へ発信するための教育プログラムを開発することを目指して、埼玉大学教授の川端博子先生、茨城キリスト教大学教授の扇澤美千子先生および本学の薩本弥生先生、山形県立高等学校元校長の高橋恵子先生、日本舞踊家の藤蔭里燕さん、寺倉秀子さんと学生の江藤遥奈の計7名で第12回目となるSharing Kimono CultureおよびTry-on-Yukataのワークショップをイタリア(ヴェネツィア、ミラノ)にて実施しました。

今回のワークショップは、川端博子先生の20年前の共同研究者であり、現在はヴェネツィアカ・フォスカリ大学アジア・北アフリカ研究学科の日本語教師鞠古綾先生と同僚の杉山育子先生のご協力により実現しました。また、ワークショップも12回目となりましたが、新たな試みとして、藤蔭流師範で若手日本舞踊家である藤蔭里燕さんをゲストメンバーとしてお迎えしました。里燕さんは以前より縁があり、ご本人も日本舞踊を海外に広める活動をしていると伺っていたのでお声がけしたところ、快諾していただきました。

14日に行ったヴェネツィアカ・フォスカリ大学は、ヴェネツィアに8つの学部をもつ国立総合大学です。天候にも恵まれ、美しい水の都を眺めながらのワークショップとなりました。30人限定という形で、全生徒および大学関係者を対象としたワークショップでしたが、想像を遥かに超えた大勢の方に参加いただきました。全2時間のワークショップは、まずきものおよびゆかた文化についてのレクチャーを聞いていただき、次に里燕さんによる日本舞踊の紹介、模様についてのレクチャー、そして最後に浴衣の着装実習と、「見立て」を通して日本舞踊に挑戦してもらうワーク、という流れでした。里燕さんによる日本舞踊「藤娘」の披露もありました。その場にいる誰もが夢中になる素晴らしい踊りでした。ゆかたを実際に着装してみる場面では、積極的に自ら着てみようとする学生さんが多く見られ、日本文化への関心の高さを感じました。「見立て」のレクチャーでは日本舞踊の動きの意味を紹介し、その後、扇子を用いて実際の動きにチャレンジしてもらいました。初めてのプログラムでしたが、皆さんに楽しんでいただけたように思います。カフォスカリ大学では、鞠古綾先生の下で日本語を専攻している学生さんたちの有志に分担して通訳を務めてもらった他、ワークショップのお手伝いをしていただきました。コーディネートしていただきました鞠古先生、学生の皆さん感謝申し上げます。

17日はヴェネツィアからミラノへと列車で移動し、ダニエレ・クレスピ高校でのワークショップを行いました。ダニエレ・クレスピ高校はミラノを州都とするロンバルディア州でトップクラスの進学校です。今回特別に、午前中の英会話の授業にゲストとして参加させていただき、生徒さんから出る質問に出来る限りお答えしました。個人的な質問もありましたが、日本の現代社会や文化的なことなどのハイレベルな疑問も多く投げかけられて、生徒さんの意識の高さが伺えました。高校でのワークショップは、放課後の自由参加という形だったので、多くの人数は期待せず、というスタンスでしたが、なんと100人を超える生徒と、同校教員、卒業生などにもお越しいただき、ヴェネツィアカ・フォスカリ大学でのワークショップ以上の盛況ぶりでした。レクチャーではノートを取る姿も多く見られました。浴衣の着装は少し難しかった様子でしたが、友人同士で仲良く着せ合っていたのが印象的でした。高校でのワークショップの様子は地元の新聞にも取り上げていただきました。ミラノの若い生徒さんたちに、日本の文化を少しでも伝えられたかなと感じています。また、杉山先生にはミラノでの移動手段の予約からレクチャーの通訳に至るまでお世話になりました。ありがとうございました。

イタリアは日本から遠く離れています。ヴェネツィアに行くにはほぼ1日をかけて飛行機を乗り継いでいかなければなりません。しかし今回のワークショップでは、さまざまな場面で、多くの現地の方々、特に若い人達が日本の文化に興味と関心を寄せてくれました。言葉の壁は大きいですが、日本語を勉強してくれている学生さんも多く見受けられ、助けられる場面も多かったです。そして毎度のことですが、伝統的民族衣装というのは実際に身につけて体験できる大変有効な異文化交流媒体だと感じました。いっそう、海外へと発信して行くべき伝統文化であると認識が強まりました。

研究実施にあたり、多くの方にご尽力いただきました。鞠古綾先生、全学の行事として会場や学生募集等でサポートくださった日本学研究科の日本語・日本演劇専攻教授のボナヴェントゥーラ・ルベルティ(Bonaventura Ruperti)先生、お手伝いくださった学生の皆さん(通訳・翻訳をしてくれたMai Phungさん、Vittoria Mamiさん、Giulia Venturiniさん、Isabella Rampazzoさんおよび写真撮影してくださったMatteo Nassiniさん)、杉山育子先生、ダニエレ・クレスピ高校の校長クリスティーナ・ボラッキ先生、通訳してくださったニコル・フェラリオさん(クレスピ高校とベネチア大学の卒業生)他スタッフの皆さん、参加してくださった本当に多くの学生・生徒の皆さん、地域の方々、そして今回2度にわたるワークショップに参加していただいた藤蔭里燕さん、お母様の寺倉秀子様、本当にお世話になりました。改めて感謝申し上げます(文責:江藤遥奈)。

ヴェネツィアカ・フォスカリ大学でのSharing Kimono CultureおよびTry-on-Yukataワークショップ

ダニエレ・クレスピ高校でのワークショップ

関連ホームページ

共同研究を行っている埼玉大学の川端研究室のホームページより、今回のワークショップの動画が閲覧できます。

YUKATA WORKSHOP ITALY 2018 ![]()