ポートランドでのきもの文化発信プロジェクトワークショップの実践報告

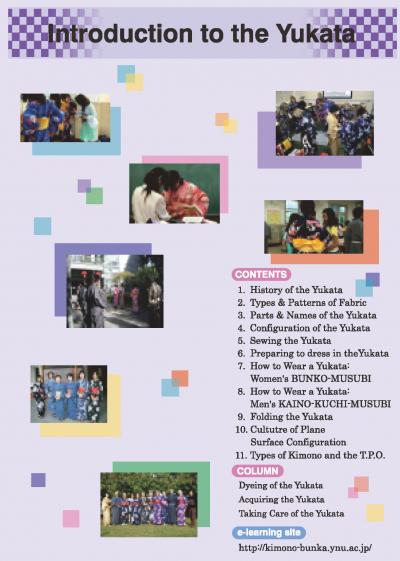

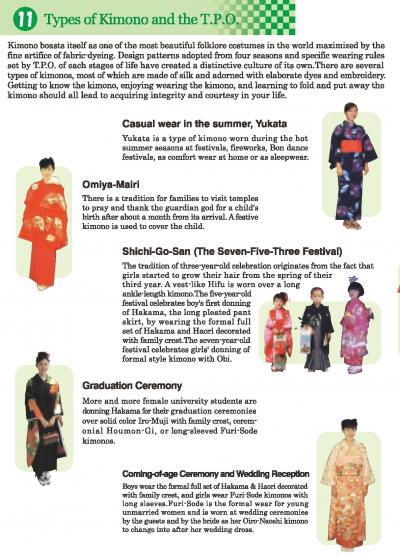

教育人間科学部教授の薩本先生は、平成21~23年度までの3年間、学内外5名の教員とともに文部科学省の「人文学および社会科学における共同研究拠点の整備の推進事業」の委託を受け、服飾文化共同研究拠点、文化ファッション研究機構より助成を得て、「『きもの』文化の伝承と発信のための教育プログラムの開発-『きもの』の着装を含む体験学習と海外への発信-」を実施してきました。平成23年度までに、『ゆかた・きものの歴史・染織・着付けなどを紹介する冊子・e-learning教材』を日本語・英語・一部中国語版で作成し、現在Webにて公開しています。

(詳細は以下のサイトを参照 http://kimono-bunka.ynu.ac.jp)

これまで国内では10校の協力を得て、家庭科および総合的学習の授業に、ゆかたの着装を扱う授業実践を行い、文化伝承などの効果を分析、学会発表・論文投稿をしています。

また、国外では昨年度に上記プロジェクトメンバーの斉藤秀子先生(山梨県立大学)、川端博子先生(埼玉大学)と研究室の学生および卒業生、薩本先生と研究室の学生ら総勢19名で、米国サンフランシスコにて、きもの紹介の講義と、ゆかたの着装ワークショップを行いました。しかし、海外での実践は、費用の問題等、課題も多く、今後も、作成した教材を用いて、息長くきもの文化を国内外に発信していく計画です。

本年度も、その一環として、本学の薩本先生ほか、斉藤秀子先生(山梨県立大学)、川端博子先生(埼玉大学)、扇澤美千子先生(茨城キリスト教大学)、阿部栄子先生(大妻女子大学)、佐原亜子氏および学生2名の計8名でアメリカのポートランドに赴き、現地の学校4校(Sheridan Japanese School、Grant High School、International School of Beaverton、Valley Catholic High School)の日本語履修の生徒を対象にゆかたの着装ワークショップを行い、日本語履修の生徒を対象にゆかたの着装ワークショップを行って参りました。

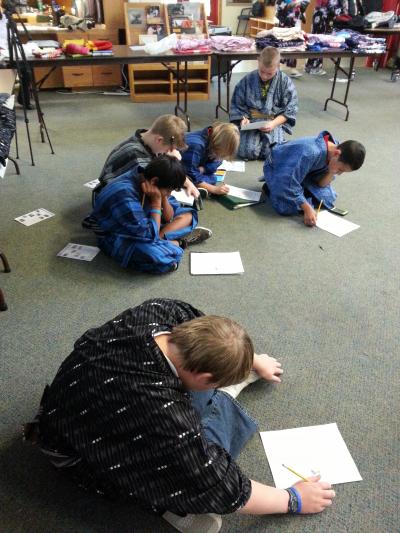

現地高校の生徒たちは、スライドや開発した英語版パンフレットを熱心に読みながら、ゆかたの歴史や特徴についての説明に耳を傾け、男女のゆかたの着装師範も非常に興味を持って見てくれていました。実際にゆかたの着装を行う際も、積極的に自分で着装を行おうと、こちらの師範や説明を聞きながら熱心に着装に取り組んでいました。

ゆかたの着装を行う前と後では、現地の高校生の表情や立ち居振る舞いまで違いが見られ、特に本年度新たに試みた振袖の帯結びの実演では、モデルとなった現地の高校生の変化に日頃接している先生方も驚いていたほどであり、私自身、改めてゆかた・きものの持つ魅力を感じ、日本の伝統文化への誇りも一層感じる機会となりました。

なお、実施した内容は以下の項目になります。

① 事前の日本の文化に関するアンケート

② 開発した英語版パンフレットを用いたきもの文化に関する講習

③ 学生TAによるゆかたの着装の演示紹介

④ ゆかたの着装体験

⑤ 簡易お茶席のデモンストレーション

⑥ 振袖の着つけ・帯結び演示紹介

⑦ 着装後の着装感等についてのアンケート

本年度の新しい試みとして帯結びの実演を行いました。振袖の帯結びにより、ゆかたの半幅帯と長さや幅の異なる帯結びを紹介しました。本年度はモデルを現地の高校生にお願いでき、感想を聞くことができました。また、昨年度に引き続き、簡易お茶席を行いましたが、英語、日本語での解説を交えながら、代表2名の生徒に体験してもらい、ほかの生徒はその様子を見学してもらい、お辞儀で始まりお辞儀で終わる日本の伝統文化の精神性を味わってもらいました。

以下にそれぞれの場所でのワークショップの様子をご報告します。

(詳細は以下のサイトを参照 http://kimono-bunka.ynu.ac.jp)

これまで国内では10校の協力を得て、家庭科および総合的学習の授業に、ゆかたの着装を扱う授業実践を行い、文化伝承などの効果を分析、学会発表・論文投稿をしています。

また、国外では昨年度に上記プロジェクトメンバーの斉藤秀子先生(山梨県立大学)、川端博子先生(埼玉大学)と研究室の学生および卒業生、薩本先生と研究室の学生ら総勢19名で、米国サンフランシスコにて、きもの紹介の講義と、ゆかたの着装ワークショップを行いました。しかし、海外での実践は、費用の問題等、課題も多く、今後も、作成した教材を用いて、息長くきもの文化を国内外に発信していく計画です。

本年度も、その一環として、本学の薩本先生ほか、斉藤秀子先生(山梨県立大学)、川端博子先生(埼玉大学)、扇澤美千子先生(茨城キリスト教大学)、阿部栄子先生(大妻女子大学)、佐原亜子氏および学生2名の計8名でアメリカのポートランドに赴き、現地の学校4校(Sheridan Japanese School、Grant High School、International School of Beaverton、Valley Catholic High School)の日本語履修の生徒を対象にゆかたの着装ワークショップを行い、日本語履修の生徒を対象にゆかたの着装ワークショップを行って参りました。

現地高校の生徒たちは、スライドや開発した英語版パンフレットを熱心に読みながら、ゆかたの歴史や特徴についての説明に耳を傾け、男女のゆかたの着装師範も非常に興味を持って見てくれていました。実際にゆかたの着装を行う際も、積極的に自分で着装を行おうと、こちらの師範や説明を聞きながら熱心に着装に取り組んでいました。

ゆかたの着装を行う前と後では、現地の高校生の表情や立ち居振る舞いまで違いが見られ、特に本年度新たに試みた振袖の帯結びの実演では、モデルとなった現地の高校生の変化に日頃接している先生方も驚いていたほどであり、私自身、改めてゆかた・きものの持つ魅力を感じ、日本の伝統文化への誇りも一層感じる機会となりました。

なお、実施した内容は以下の項目になります。

① 事前の日本の文化に関するアンケート

② 開発した英語版パンフレットを用いたきもの文化に関する講習

③ 学生TAによるゆかたの着装の演示紹介

④ ゆかたの着装体験

⑤ 簡易お茶席のデモンストレーション

⑥ 振袖の着つけ・帯結び演示紹介

⑦ 着装後の着装感等についてのアンケート

本年度の新しい試みとして帯結びの実演を行いました。振袖の帯結びにより、ゆかたの半幅帯と長さや幅の異なる帯結びを紹介しました。本年度はモデルを現地の高校生にお願いでき、感想を聞くことができました。また、昨年度に引き続き、簡易お茶席を行いましたが、英語、日本語での解説を交えながら、代表2名の生徒に体験してもらい、ほかの生徒はその様子を見学してもらい、お辞儀で始まりお辞儀で終わる日本の伝統文化の精神性を味わってもらいました。

以下にそれぞれの場所でのワークショップの様子をご報告します。

Sheridan Japanese School編

Grant High School編

International School of Beaverton編

(左写真の後列右端は当日参観された日本国駐在官事務所の古沢総領事、中央は同飯嶋領事)

Valley Catholic High School編

(右端は参観されたポーランド州立大学のLaurence Kominz先生↑)

これらの現地高校でのゆかたの着装を含む体験的ワークショップ実践やアンケート調査の結果を通して、日本理解と文化交流の促進という日本の伝統文化の海外発信に貢献することが期待されます。

また、Sheridan Japanese School、Grant High Schoolでは実際に授業現場や生徒の活動の様子を見せていただくという貴重な機会もいただき、海外への発信とともに海外の教育現場の実際に触れる良い経験にもなりました。

なお、今年度も研究実践に当たり、多くの方々にご尽力いただきました。現地でのワークショップおよびアンケート調査を行うに当たり、実施校をご紹介いただいたポートランドでの日本語教育プログラム(イマ―ジョン)の責任者のMichael Bacon氏、現地の先生方との仲介等、サポートをして頂いた日本領事館(在ポートランド出張駐在官事務所)古沢洋志総領事、飯嶋勝領事、田邊一樹前副領事、金子三津子職員、実践校であるSheridan Japanese SchoolのAndrew Scott先生、本間由希子先生、中野亜紀子先生、Grant High SchoolのKimiko Lupfer(古賀)先生、TAの李京和様、橋本英里様、International school of BeavertonのWest三香子先生、渡辺秀樹先生、中西ゆか先生、Valley Catholic High Schoolの三根利恵子先生、今回は残念ながらワークショップの実施はできませんでしたが、最後まで日程調整にご尽力いただき、授業見学に来てくださったPortland State University教授のLaurence Kominz先生と奥様(寿美様)、最初に本プロジェクトの協力校としてお返事いただきISBのワークショップにご参加くださった元Valley Catholic High Schoolの三輪洋子先生、現地の高校の日本語教師の先生方や大学関係者をご紹介くださり現地の状況をお伝えくださったBoyd貴代子様、着装ワークショップに参加していただいた生徒の皆さんほか、多くの皆様に大変お世話になりました。この場を借りて、感謝申し上げます。

また、研究実践に当たり、教育人間科学部のインセンティブ経費(薩本)、平成25年度横浜国立大学国際学術交流奨励事業の海外調査研究として、横浜国立大学国際戦略推進機構専門委員会より助成金(中田)をいただきました。

ここに記して感謝の意を表します。

また、Sheridan Japanese School、Grant High Schoolでは実際に授業現場や生徒の活動の様子を見せていただくという貴重な機会もいただき、海外への発信とともに海外の教育現場の実際に触れる良い経験にもなりました。

なお、今年度も研究実践に当たり、多くの方々にご尽力いただきました。現地でのワークショップおよびアンケート調査を行うに当たり、実施校をご紹介いただいたポートランドでの日本語教育プログラム(イマ―ジョン)の責任者のMichael Bacon氏、現地の先生方との仲介等、サポートをして頂いた日本領事館(在ポートランド出張駐在官事務所)古沢洋志総領事、飯嶋勝領事、田邊一樹前副領事、金子三津子職員、実践校であるSheridan Japanese SchoolのAndrew Scott先生、本間由希子先生、中野亜紀子先生、Grant High SchoolのKimiko Lupfer(古賀)先生、TAの李京和様、橋本英里様、International school of BeavertonのWest三香子先生、渡辺秀樹先生、中西ゆか先生、Valley Catholic High Schoolの三根利恵子先生、今回は残念ながらワークショップの実施はできませんでしたが、最後まで日程調整にご尽力いただき、授業見学に来てくださったPortland State University教授のLaurence Kominz先生と奥様(寿美様)、最初に本プロジェクトの協力校としてお返事いただきISBのワークショップにご参加くださった元Valley Catholic High Schoolの三輪洋子先生、現地の高校の日本語教師の先生方や大学関係者をご紹介くださり現地の状況をお伝えくださったBoyd貴代子様、着装ワークショップに参加していただいた生徒の皆さんほか、多くの皆様に大変お世話になりました。この場を借りて、感謝申し上げます。

また、研究実践に当たり、教育人間科学部のインセンティブ経費(薩本)、平成25年度横浜国立大学国際学術交流奨励事業の海外調査研究として、横浜国立大学国際戦略推進機構専門委員会より助成金(中田)をいただきました。

ここに記して感謝の意を表します。

(薩本研究室:大学院修士2年中田いずみ)