シドニーでのゆかた着装ワークショップの報告書

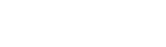

本学教育人間科学部教授の薩本先生は、平成21~23年度までの3年間、学内外5名の教員-薩本弥生教授(横浜国立大学)、斉藤秀子教授(山梨県立大学)、川端博子教授(埼玉大学)、扇澤美千子教授(茨城キリスト教大学)、呑山委佐子名誉教授(大妻女子大学)とともに文部科学省の「人文学および社会科学における共同研究拠点の整備の推進事業」の委託を受け、服飾文化共同研究拠点、文化ファッション研究機構より助成を得て、「『きもの』文化の伝承と発信のための教育プログラムの開発-『きもの』の着装を含む体験学習と海外への発信-」を実施してきました。平成23年度までに、『ゆかた・きものの歴史・染織・着つけなどを紹介する冊子・e-learning教材』を日本語・英語・一部中国語版で作成し、現在Webにて公開しています(詳細は次のサイトを参照http://kimono-bunka.ynu.ac.jp )。

)。

これまで国内では12校の協力を得て、家庭科および総合的学習の授業に、ゆかたの着装を扱う授業実践を行い、文化伝承などの効果を分析、学会発表・論文投稿をしています。

また、プロジェクトの一環で「きもの」文化を海外へ発信するための教育プログラムを開発することを目指して、上記研究メンバーのうち、第1回目として2009年度に薩本教授と斉藤教授が英国在住の学生や社会人を対象にゆかたの着装ワークショップを実施しました。第2回目として2010年度に薩本教授と斉藤教授がイギリスでの中学生対象のゆかた着装ワークショップを実施しました。また、同年度に第3回目としてメンバーの呑山教授、斉藤教授、川端教授およびTAの学生が中国上海在住の学生と社会人を対象にした「きもの」文化に関するゆかたワークショップを実施しました。第4回目として目2011年度に斉藤教授、薩本教授と川端教授および学生9名の総勢11名でイギリスの中学生と大学生を対象にゆかた着装ワークショップを実践しました。第5回目としては斉藤教授、川端教授、薩本教授と学生ら総勢19名で、米国サンフランシスコにて、きもの紹介の講義と、ゆかたの着装ワークショップを行いました。さらに、昨年度(2014年度)に、第6回目として薩本教授ほか、斉藤教授、川端教授、扇澤教授、阿部教授、佐原様および学生2名の計8名でアメリカのポートランドに赴き、現地の学校4校(Sheridan Japanese School、Grant High School、International School of Beaverton、Valley Catholic High School)の日本語履修の生徒を対象にゆかたの着装ワークショップを行ってきました。

これまで国内では12校の協力を得て、家庭科および総合的学習の授業に、ゆかたの着装を扱う授業実践を行い、文化伝承などの効果を分析、学会発表・論文投稿をしています。

また、プロジェクトの一環で「きもの」文化を海外へ発信するための教育プログラムを開発することを目指して、上記研究メンバーのうち、第1回目として2009年度に薩本教授と斉藤教授が英国在住の学生や社会人を対象にゆかたの着装ワークショップを実施しました。第2回目として2010年度に薩本教授と斉藤教授がイギリスでの中学生対象のゆかた着装ワークショップを実施しました。また、同年度に第3回目としてメンバーの呑山教授、斉藤教授、川端教授およびTAの学生が中国上海在住の学生と社会人を対象にした「きもの」文化に関するゆかたワークショップを実施しました。第4回目として目2011年度に斉藤教授、薩本教授と川端教授および学生9名の総勢11名でイギリスの中学生と大学生を対象にゆかた着装ワークショップを実践しました。第5回目としては斉藤教授、川端教授、薩本教授と学生ら総勢19名で、米国サンフランシスコにて、きもの紹介の講義と、ゆかたの着装ワークショップを行いました。さらに、昨年度(2014年度)に、第6回目として薩本教授ほか、斉藤教授、川端教授、扇澤教授、阿部教授、佐原様および学生2名の計8名でアメリカのポートランドに赴き、現地の学校4校(Sheridan Japanese School、Grant High School、International School of Beaverton、Valley Catholic High School)の日本語履修の生徒を対象にゆかたの着装ワークショップを行ってきました。

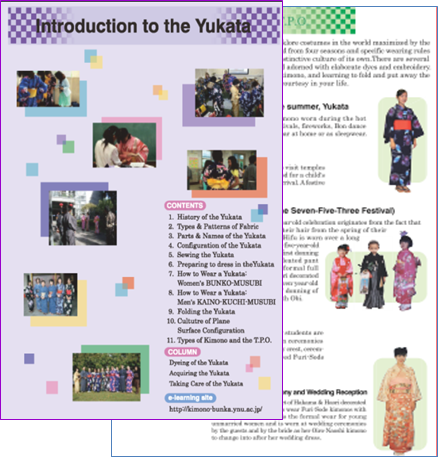

本年度(2015年度)はこれまでの実践の一環として3月1日から8日まで、第7回目として薩本教授、川端教授、斉藤教授、扇澤教授および学生ら5名と他1名の計10名でコアラなどの有袋類がいることで有名で自然豊かなオーストラリアのシドニーに赴き、University of New South Wales(UNSW)、シドニー工科大学University of Technology Sydney(UTS)および高校Sydney Girls’ High Schoolで男女合わせて80着超のゆかた・小物と振袖・留袖・羽織袴を持参して、ゆかた着装ワークショップを開催しました。

本年度は受け入れ先や参加メンバーに応じて、新規に2つのことを試みました。

1つ目は協力校である埼玉大学の「短期留学:シドニー英語と多文化研修」の一環として、宇田和子先生と20名の短期留学生と合流し、UNSWとUTSでのワークショップに参加してもらいました。出国前に短期留学生を対象に着つけの講習会を二回開催し、短期留学生にある程度着つけを習得させました。現地ではゆかた着装実践時に囲むグループの中にサブTAとして入ってもらいました。日本のきもの文化に誇りを持って、主体的かつ積極的に発信する姿が見られました。短期留学生達にとって、自国の伝統文化を他国に伝えていく中で、彼ら自身が忘れている、あるいは知らなかった日本の伝統の1つであるきもの文化の魅力を再発見し、誇りや愛着が持てるようになったのではないかと思いました。

2つ目として、今までの講義内容を踏まえ、ゆかたのみならず、振袖、留袖などの女性用の正装用のいきものや男性の正装用の羽織・袴を着装したモデルに登場してもらいながら、きものに描かれた伝統的模様とその意味、また、きものから読み取れる日本人の感性・心に関して解説するプログラムを本学・薩本研究室の大学院生(福田)を中心に企画し、参加メンバー全員の協力を得て実践しました。これらの実践内容は日本の伝統文化の海外発信や国際交流にとても貢献する内容となったと考えています。

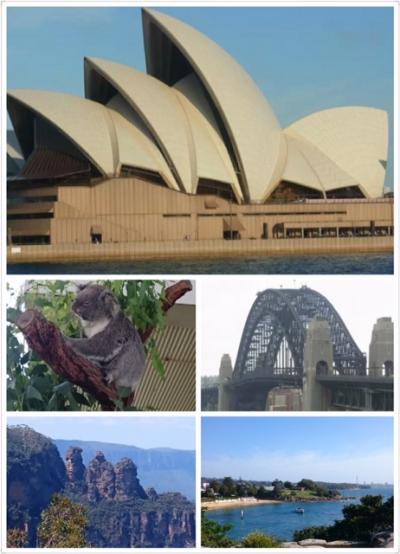

現地の参加者たち(生徒・学生・一般など)は、スライドや開発した英語版パンフレットを熱心に読みながら、実践前のきもの文化面のレクチャーに耳を傾け、男女のゆかたの着装示範にも非常に興味を持って見てくれていました。実際にゆかたの着装を行う際も、積極的に自分で着装を行おうと、こちらの示範や説明を聞きながら熱心に着装に取り組んでいました。アンケート調査にも時間をかけて丁寧に回答してくれました。

ゆかたの着装を行う前と後では、現地の参加者らの表情や立ち居振る舞いにまで違いが見られ、特に本年度新たに試みたきもの模様ワークでは、“きものは美しい”という印象のみならず、きものに託した気持ちや思いを感じとり、「春夏秋冬の四季」「もったいない精神」「環境配慮の循環型社会」などといった日本人の豊かな感性を現地の参加者たちが感じ取ってくれたのではと思いました。私自身も、院生の福田のレクチャーにより、改めてゆかた・きものの持つ魅力を感じ、日本の伝統文化への誇りも一層感じる機会となりました。

なお、実施した内容は以下の項目になります。

① 事前の日本の文化に関するアンケート(高校は事前に記入済み)

② 開会の挨拶(川端)

③ 振袖・留袖・紋付き袴を着たモデル(山本(江藤)・斉藤・中谷)に登場してもらいながらの、きものの歴史や文化、デザイン、模様と意味などのきもの文化に関するレクチャー(福田)

④ 男女ゆかたのモデルに登場してもらいながらのゆかたの男女の違いの紹介(薩本)

⑤ 学生TAによるゆかたの着つけの演示と解説(女物:大矢・徐、男物:中谷・山本)

⑥ グループに分かれての、ゆかたの着装実践

⑦ 集合写真

⑧ ゆかたたたみ方のデモンストレーション(扇澤・徐)

⑨ 着装後の着装感等についてのアンケート

⑩ 閉会の挨拶(薩本)

これらの現地でのゆかたの着装を含む体験的ワークショップ実践やアンケート調査の結果を通して、日本理解と文化交流の促進という日本の伝統文化の海外発信に貢献することが期待されます。

なお、今年度も研究実践に当たり、多くの方々にご尽力いただきました。現地でのワークショップおよびアンケート調査を行うに当たり、実施校をご紹介いただいた埼玉大学教授の宇田和子先生、在シドニー日本領事館の橋爪智子様、実践校であるUniversity of New South Wales(UNSW)のMr. Gary De SouzaとMs. Belinda Townsend、シドニー工科大学University of Technology Sydney(UTS)の平井泰先生および小黒義之先生、高校のSydney Girls’ High SchoolのMs. Genevieve Ma、および着装ワークショップに参加していただいた生徒、学生、一般の皆さんほか、多くの皆様に大変お世話になりました。この場を借りて、感謝申し上げます(開催メンバーの一部敬称略)。

以下にそれぞれの場所でのワークショップの様子をご報告します。

本年度は受け入れ先や参加メンバーに応じて、新規に2つのことを試みました。

1つ目は協力校である埼玉大学の「短期留学:シドニー英語と多文化研修」の一環として、宇田和子先生と20名の短期留学生と合流し、UNSWとUTSでのワークショップに参加してもらいました。出国前に短期留学生を対象に着つけの講習会を二回開催し、短期留学生にある程度着つけを習得させました。現地ではゆかた着装実践時に囲むグループの中にサブTAとして入ってもらいました。日本のきもの文化に誇りを持って、主体的かつ積極的に発信する姿が見られました。短期留学生達にとって、自国の伝統文化を他国に伝えていく中で、彼ら自身が忘れている、あるいは知らなかった日本の伝統の1つであるきもの文化の魅力を再発見し、誇りや愛着が持てるようになったのではないかと思いました。

2つ目として、今までの講義内容を踏まえ、ゆかたのみならず、振袖、留袖などの女性用の正装用のいきものや男性の正装用の羽織・袴を着装したモデルに登場してもらいながら、きものに描かれた伝統的模様とその意味、また、きものから読み取れる日本人の感性・心に関して解説するプログラムを本学・薩本研究室の大学院生(福田)を中心に企画し、参加メンバー全員の協力を得て実践しました。これらの実践内容は日本の伝統文化の海外発信や国際交流にとても貢献する内容となったと考えています。

現地の参加者たち(生徒・学生・一般など)は、スライドや開発した英語版パンフレットを熱心に読みながら、実践前のきもの文化面のレクチャーに耳を傾け、男女のゆかたの着装示範にも非常に興味を持って見てくれていました。実際にゆかたの着装を行う際も、積極的に自分で着装を行おうと、こちらの示範や説明を聞きながら熱心に着装に取り組んでいました。アンケート調査にも時間をかけて丁寧に回答してくれました。

ゆかたの着装を行う前と後では、現地の参加者らの表情や立ち居振る舞いにまで違いが見られ、特に本年度新たに試みたきもの模様ワークでは、“きものは美しい”という印象のみならず、きものに託した気持ちや思いを感じとり、「春夏秋冬の四季」「もったいない精神」「環境配慮の循環型社会」などといった日本人の豊かな感性を現地の参加者たちが感じ取ってくれたのではと思いました。私自身も、院生の福田のレクチャーにより、改めてゆかた・きものの持つ魅力を感じ、日本の伝統文化への誇りも一層感じる機会となりました。

なお、実施した内容は以下の項目になります。

① 事前の日本の文化に関するアンケート(高校は事前に記入済み)

② 開会の挨拶(川端)

③ 振袖・留袖・紋付き袴を着たモデル(山本(江藤)・斉藤・中谷)に登場してもらいながらの、きものの歴史や文化、デザイン、模様と意味などのきもの文化に関するレクチャー(福田)

④ 男女ゆかたのモデルに登場してもらいながらのゆかたの男女の違いの紹介(薩本)

⑤ 学生TAによるゆかたの着つけの演示と解説(女物:大矢・徐、男物:中谷・山本)

⑥ グループに分かれての、ゆかたの着装実践

⑦ 集合写真

⑧ ゆかたたたみ方のデモンストレーション(扇澤・徐)

⑨ 着装後の着装感等についてのアンケート

⑩ 閉会の挨拶(薩本)

これらの現地でのゆかたの着装を含む体験的ワークショップ実践やアンケート調査の結果を通して、日本理解と文化交流の促進という日本の伝統文化の海外発信に貢献することが期待されます。

なお、今年度も研究実践に当たり、多くの方々にご尽力いただきました。現地でのワークショップおよびアンケート調査を行うに当たり、実施校をご紹介いただいた埼玉大学教授の宇田和子先生、在シドニー日本領事館の橋爪智子様、実践校であるUniversity of New South Wales(UNSW)のMr. Gary De SouzaとMs. Belinda Townsend、シドニー工科大学University of Technology Sydney(UTS)の平井泰先生および小黒義之先生、高校のSydney Girls’ High SchoolのMs. Genevieve Ma、および着装ワークショップに参加していただいた生徒、学生、一般の皆さんほか、多くの皆様に大変お世話になりました。この場を借りて、感謝申し上げます(開催メンバーの一部敬称略)。

以下にそれぞれの場所でのワークショップの様子をご報告します。

University of New South Wales(UNSW)編

女子高校Sydney Girls’ High School編

シドニー工科大学University of Technology Sydney(UTS)編

(薩本研究室:大学院修士1年徐智イン)

(担当:教育人間科学部)