タイでの着装ワークショップを実施しました

本学教育学部教授の薩本先生は学内外の共同研究者数名と2009年から文部科学省「服飾文化共同研究拠点」の研究(2009年~2011年度)「きもの文化の伝承と海外発信のための教育プログラムの開発」のプロジェクト研究を実施し、その後も継続してきました。昨年度には「きもの文化の伝承と海外発信のための教育プログラムの展開」(代表:扇澤美千子氏)基盤研究(C)(一般)(2016年~2018年)が採択され、前プロジェクトを基盤としてさらに発展させることを目的としています。本研究ではこれまでの実践・研究を基盤として、日本の「きもの」文化の伝承と海外発信のための教育プログラムを展開することで、若年層のきもの文化への興味・関心を喚起し、国際交流・相互理解の基盤とするために、以下の研究を行います。

1.伝統文化をふまえた衣生活・服飾文化の伝承をめざす教材・資料の充実と発信

2.ゆかた着装の体験学習を含めた教育プログラムの実践とその効果検証

3.「きもの」文化を海外へ発信するための国際交流活動プログラムの整備

このプロジェクト研究の一環で、2018年2月23日~27日まで「きもの」文化を海外へ発信するための教育プログラムを開発することを目指して、山梨県立大学教授の斉藤秀子先生、茨城キリスト教大学教授の扇澤先生および本学の薩本先生、学生2名(横国大2名)、その他2名の計7名で第11回目となるSharing Kimono CultureおよびTry-on-Yukataのワークショップを実施しました。このWSはタイのコンケン大学から招待されたもので、第25回コンケン大学教育学部日本語教育ワークショップとして日本語教員対象および大学生対象の計2回、実施しました。以下のポスターのように募集をかけて参加者を募ったとのことです。

1.伝統文化をふまえた衣生活・服飾文化の伝承をめざす教材・資料の充実と発信

2.ゆかた着装の体験学習を含めた教育プログラムの実践とその効果検証

3.「きもの」文化を海外へ発信するための国際交流活動プログラムの整備

このプロジェクト研究の一環で、2018年2月23日~27日まで「きもの」文化を海外へ発信するための教育プログラムを開発することを目指して、山梨県立大学教授の斉藤秀子先生、茨城キリスト教大学教授の扇澤先生および本学の薩本先生、学生2名(横国大2名)、その他2名の計7名で第11回目となるSharing Kimono CultureおよびTry-on-Yukataのワークショップを実施しました。このWSはタイのコンケン大学から招待されたもので、第25回コンケン大学教育学部日本語教育ワークショップとして日本語教員対象および大学生対象の計2回、実施しました。以下のポスターのように募集をかけて参加者を募ったとのことです。

以下、薩本先生からの報告を掲載します。

このワークショップが実現することになったのは本学の教育学研究科の修士課程を言語文化系教育講座の青山先生の元で修了し、現在、コンケン大学の日本語教員となっている高橋美紀先生との出会いがきっかけです。高橋先生がプロジェクトのホームページにアップロードしているゆかたの着装およびたたみ方のe-learning教材を目にして、そのタイ語訳版を製作できないか、青山先生を通じて問い合わせがあったことが発端でした。その後、高橋先生がオーガナイズくださり、コンケン大学でワークショップを実施することになりました。コンケン大学はタイの東北地方最大の国立総合大学で、17学部を有するタイを代表する大学とのことです。行ってみて驚いたのですが大学の敷地が広大で、山手線の四分の一位の広さだそうです。

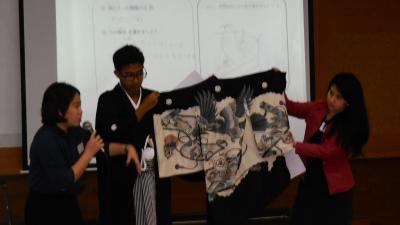

ワークショップの初日は日本語の先生対象で、2日目は大学生が対象でした。コンケン大学の日本語の教員であるワッチャラー先生の通訳を交えながら午前、午後と合わせて5時間強の長時間のワークショップを実施しました。午前中には3人の教員がきものの文化に関わるレクチャを行った後、模様ワークを行いました。まず、斉藤先生のきものの文化に関するレクチャでは、きものに関わる日本語を正しく理解してもらうため、きものの種類やライフイベントに関わるきものを紹介しながら、用語の理解をうながす内容でした。日本から持参した振袖と紋付き羽織袴を、あらかじめ現地のモデルに着装いただいて実装状態の解説も加えました。扇澤先生からはきものの平面構成やもったいない精神、ゆかたに関わるレクチャで、平面構成の特徴をタイの民族服との共通点や風呂敷などフレキシブルにものを包む文化と結び付けた紹介がありました。薩本からきものに描かれた模様に関するレクチャを行った後、5つのグループに分かれて、実物の祝い着を使っての模様ワークを実施し、参加者に日本語で自分の好きな模様について発表してもらいました。午後は、ゆかたの着装ワークショップを行いました。ゆかたの着装後は、盆踊りを実施し、ゆかたの着心地をゆっくりと堪能いただき、その後、たたみ方の実習を行いました。ゆかたの着装だけでなく、振袖の実装、きものの模様ワークを通じてSharing Kimono Cultureのワークショップに参加した皆さんにはとても喜んでいただけたと思います。コーディネイトしてくださったコンケン大学の高橋美紀先生、ワッチャラー先生、アモンラット先生に感謝しています。ワークショップ前の初日はコンケンにあるシルク村にタイシルクの見学に連れて行ってくださり、張りのある美しい文様を織り込んだ女子のサロン型のスカートに用いるシルクのコレクションがずらっと展示してありました。幾何学文様のような連続模様に花や鳥などのモチーフがありそれぞれに意味があることを説明いただき、日本のきものの文様と共通点があると感じました。ワークショップの終了後には、会食の席をご用意くださり、とても楽しい時間を過ごさせていただきました。

グローバル化の中で、異文化間の相互理解において、民族衣装を媒介としての交流はとても意義のあることと感じました。現地でのゆかたの着装を含む体験的ワークショップやアンケート調査の結果を通して、日本理解と文化交流の促進という日本の伝統文化の海外発信に貢献することが期待されます。

研究実践に当たり、多くの方々にお世話になりました。コンケン大学の高橋美紀先生、ワッチャラー先生、アモンラット先生、参加していただいた学生、日本語の先生方、一般の皆さんほか、多くの皆様に大変お世話になりました。感謝申し上げます。

また、このプロジェクトの実施にあたり、国際交流基金バンコク日本文化センターよりさくらネットワーク機関のための日本語教育活動支援助成プログラムの助成金とコンケン大学教育学部より助成金をいただきました。この場を借りて感謝申し上げます。

以下にシルク村の視察の様子とそれぞれのワークショップの様子をご報告します。

このワークショップが実現することになったのは本学の教育学研究科の修士課程を言語文化系教育講座の青山先生の元で修了し、現在、コンケン大学の日本語教員となっている高橋美紀先生との出会いがきっかけです。高橋先生がプロジェクトのホームページにアップロードしているゆかたの着装およびたたみ方のe-learning教材を目にして、そのタイ語訳版を製作できないか、青山先生を通じて問い合わせがあったことが発端でした。その後、高橋先生がオーガナイズくださり、コンケン大学でワークショップを実施することになりました。コンケン大学はタイの東北地方最大の国立総合大学で、17学部を有するタイを代表する大学とのことです。行ってみて驚いたのですが大学の敷地が広大で、山手線の四分の一位の広さだそうです。

ワークショップの初日は日本語の先生対象で、2日目は大学生が対象でした。コンケン大学の日本語の教員であるワッチャラー先生の通訳を交えながら午前、午後と合わせて5時間強の長時間のワークショップを実施しました。午前中には3人の教員がきものの文化に関わるレクチャを行った後、模様ワークを行いました。まず、斉藤先生のきものの文化に関するレクチャでは、きものに関わる日本語を正しく理解してもらうため、きものの種類やライフイベントに関わるきものを紹介しながら、用語の理解をうながす内容でした。日本から持参した振袖と紋付き羽織袴を、あらかじめ現地のモデルに着装いただいて実装状態の解説も加えました。扇澤先生からはきものの平面構成やもったいない精神、ゆかたに関わるレクチャで、平面構成の特徴をタイの民族服との共通点や風呂敷などフレキシブルにものを包む文化と結び付けた紹介がありました。薩本からきものに描かれた模様に関するレクチャを行った後、5つのグループに分かれて、実物の祝い着を使っての模様ワークを実施し、参加者に日本語で自分の好きな模様について発表してもらいました。午後は、ゆかたの着装ワークショップを行いました。ゆかたの着装後は、盆踊りを実施し、ゆかたの着心地をゆっくりと堪能いただき、その後、たたみ方の実習を行いました。ゆかたの着装だけでなく、振袖の実装、きものの模様ワークを通じてSharing Kimono Cultureのワークショップに参加した皆さんにはとても喜んでいただけたと思います。コーディネイトしてくださったコンケン大学の高橋美紀先生、ワッチャラー先生、アモンラット先生に感謝しています。ワークショップ前の初日はコンケンにあるシルク村にタイシルクの見学に連れて行ってくださり、張りのある美しい文様を織り込んだ女子のサロン型のスカートに用いるシルクのコレクションがずらっと展示してありました。幾何学文様のような連続模様に花や鳥などのモチーフがありそれぞれに意味があることを説明いただき、日本のきものの文様と共通点があると感じました。ワークショップの終了後には、会食の席をご用意くださり、とても楽しい時間を過ごさせていただきました。

グローバル化の中で、異文化間の相互理解において、民族衣装を媒介としての交流はとても意義のあることと感じました。現地でのゆかたの着装を含む体験的ワークショップやアンケート調査の結果を通して、日本理解と文化交流の促進という日本の伝統文化の海外発信に貢献することが期待されます。

研究実践に当たり、多くの方々にお世話になりました。コンケン大学の高橋美紀先生、ワッチャラー先生、アモンラット先生、参加していただいた学生、日本語の先生方、一般の皆さんほか、多くの皆様に大変お世話になりました。感謝申し上げます。

また、このプロジェクトの実施にあたり、国際交流基金バンコク日本文化センターよりさくらネットワーク機関のための日本語教育活動支援助成プログラムの助成金とコンケン大学教育学部より助成金をいただきました。この場を借りて感謝申し上げます。

以下にシルク村の視察の様子とそれぞれのワークショップの様子をご報告します。

日本語教員対象のきもの文化の講義および模様ワーク編(2月24日午前)

日本語教員対象のゆかたの着装ワークショップ編(2月24日午後)

コンケン大学の学生対象のきもの文化の講義および模様ワーク編(2月25日午前)

コンケン大学の学生対象のゆかたの着装ワークショップ編(2月25日午後)

コンケンのシルク村の見学編

バンコク視察編