【プレスリリース】衝撃波の数値拡散メカニズムを解明

本研究のポイント

・弱い衝撃波が数値的に拡散してしまうメカニズムをエントロピー生成の観点から解明

・弱い衝撃波の数値的な振る舞いを示し、その原因を説明した成果は世界初

・今後の流体計算の手法構築や、航空宇宙機の音速飛行時の設計に貢献

研究概要

シャーブルック大学(カナダ)の福嶋岳博士研究員と横浜国立大学の北村圭一教授は、CFD(数値流体力学)[用語1]の枠組みの一つ、有限体積法で解かれる衝撃波[用語2]の数値解析上での厚さについて、弱い衝撃波で現れる散逸解のメカニズムをエントロピー生成の観点から解明しました。今後、本成果により、衝撃波への理解がますます進み、CFDの新しい手法構築や流体力学現象の解明、航空宇宙分野での応用につながると期待されます。

本研究成果は、流体力学の著名な国際科学雑誌Physics of Fluidsに掲載されました(2025年8月19日付)。

社会的な背景

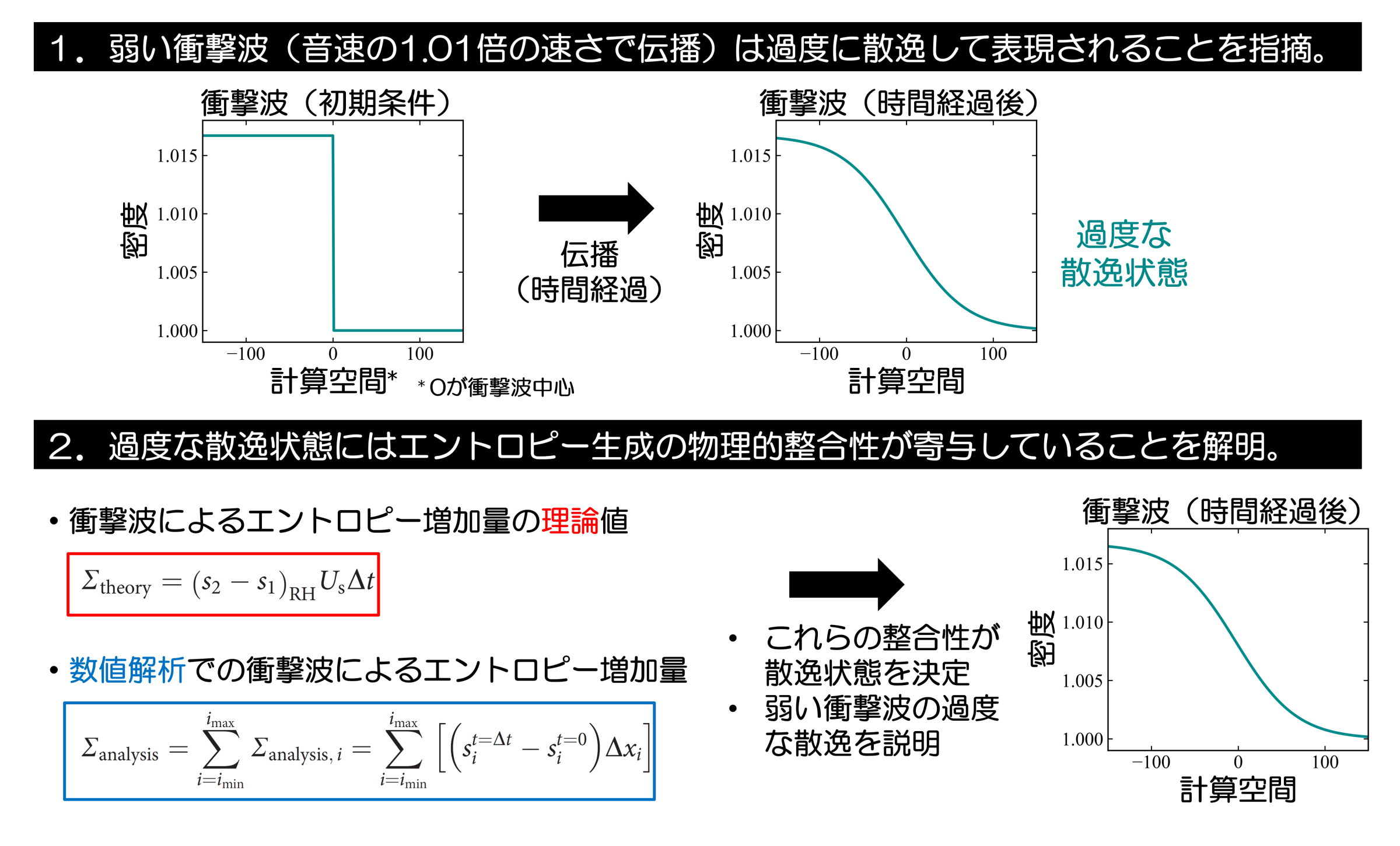

流れが音速を超えると超音速流れと呼ばれ、しばしば衝撃波と呼ばれる不連続面を形成します。衝撃波はロケットや航空機の内外で現れ、空気抵抗や空力加熱、騒音の原因となるため、その生成メカニズムを理解しうまく制御する事が大切です。そのための有効な手段がCFD(数値流体力学)による数値シミュレーションです。衝撃波を伴う圧縮性流れを数値解析するには有限体積法という枠組みで、衝撃波捕獲スキームと呼ばれる手法を使用する事が一般的です。しかしながら、衝撃波捕獲スキームでは、衝撃波での非物理挙動による数値計算結果の信頼性低下が課題となっています。特に本研究では、これまであまり注目されていなかった「弱い衝撃波」に着目しました。弱い衝撃波とは、音速付近(例:マッハ1.01、つまり音速の1.01倍の流速)で形成される衝撃波の事で、数値計算上は物理に反し、容易に拡散してしまう事が分かりました。そこで、その散逸解の物理的な解明を本研究の目的としました。

研究成果

数値実験により、衝撃波マッハ数1.01の弱い衝撃波は、強い衝撃波と比べて10倍以上の計算セル数で表現される「過度な散逸状態」となることを明らかにしました。この結果に対して流体物理の側面から考察し、衝撃波によるエントロピー生成量の物理的整合性が衝撃波厚さを決定していることを明らかにしました。

今後の展開

衝撃波の数値解析における散逸について、散逸の背後には物理的整合性の担保が作用していたことを示しました。この知見は、衝撃波の数値解析の正確性向上へ寄与することが期待されます。例えば地上から宇宙空間へと打ち上げられたロケットは、その過程で音速、すなわちマッハ1の状態を必ず経験します。理論上は、マッハ1では「抵抗発散」と呼ばれ、抵抗は無限大となってしまいます。本研究成果により、マッハ1での実際の抵抗を正確に予測できる可能性があります。

謝辞

本研究は科学研究費助成事業(科研費)の特別研究員奨励費(JP23KJ0981、JP21J15243)、基盤研究(B) (JP23K26295/JP23H01601)の支援を受けて実施されました。

用語解説

[用語1]

CFD (Computational Fluid Dynamics):数値流体力学。数値計算により流体力学を理解しようとする学問、もしくはアプローチ、方法。他には理論的および実験的方法がある。

[用語2]

衝撃波:圧縮波が集まる事で形成される、音速を超えた流れ(超音速流れ)が作り出す流体の不連続面(厳密にはわずかな厚さを有するが、数値計算上は厚さゼロとみなす事が望ましい場合が多い)。

論文情報

| 掲載誌 | Physics of Fluids |

|---|---|

| タイトル | Peculiarity of moving weak shock computations: Entropy generation analysis of numerically expressed shock waves |

| 著者 | Gaku Fukushima, Keiichi Kitamura |

| DOI | 10.1063/5.0282374 |

資料

研究者プロフィール

北村 圭一![]()

大学院工学研究院 教授

お問い合わせ先

<研究に関すること>

大学院工学研究院 教授 北村 圭一

メールアドレス: kitamura ynu.ac.jp

ynu.ac.jp

<報道に関すること>

総務企画部 リレーション推進課

メールアドレス: press ynu.ac.jp

ynu.ac.jp

(担当:リレーション推進課)