【プレスリリース】硫化物系電池材料の特性を巡る長年の謎を解明

本研究のポイント

・電池材料の性能を巡る長年の論争に終止符

・リチウム過剰硫化物系材料の充放電反応機構の実験・理論的解析

・次世代の高性能電池材料開発の実現に繋がる成果

研究概要

横浜国立大学 藪内直明教授、名古屋工業大学 中山将伸教授、島根大学 尾原幸治教授、東北大学 髙橋幸生教授、群馬大学 鈴木宏輔准教授、立命館大学 SRセンター、National Synchrotron Radiation Research Center (台湾) からなる研究グループは、構造の規則・不規則性を制御したリチウム過剰系硫化物材料の充放電反応機構を実験・理論の観点から詳細に解析しました。その結果、構造の不規則化が鍵となり、硫化物イオンにおいて電子の非局在化が進行することで電子伝導性の向上と電池性能の高性能化に繋がることを明らかにしました。これは、従来層状構造の限界を超える、次世代の電池材料設計指針の確立とリチウムイオン電池の高性能化実現が期待できる研究成果です。

本研究成果は、米国化学会の科学雑誌 「Journal of the American Chemical Society」誌に2025年7月15日(米国東部時間)にオンラインで掲載されます。論文DOI: 10.1021/jacs.5c04018

社会的な背景と研究成果

世界的に脱炭素社会実現への動きが加速しており、電気自動車などに用いられているリチウムイオン蓄電池の市場が急拡大している。同電池のさらなる高エネルギー密度化と低コスト化を目指して、世界中で活発な研究開発が行われている。近年、電気自動車の販売台数が世界中で増えているが、電気自動車の価格低下を実現するためにはリチウムイオン電池のさらなる高性能化・低コスト化の両立が求められている。現状、欧米や日本で販売されている電気自動車では少量のコバルトを含むニッケル系層状酸化物が正極材料として広く用いられている。近年、このような層状材料とは異なり、構造が不規則化した岩塩型酸化物材料が次世代の正極材料として広く研究されている。これらの酸化物では材料の不規則化によりリチウムの固体中での移動が遅くなるため、電池特性が低下することが知られていた。一方、硫化物系の電極材料では岩塩型構造のほうが高性能で、層状構造になると特性が大きく低下することが知られていたが、その理由は未解明のままであり、同現象は電池材料研究における長年の謎として様々な議論が行われてきた。

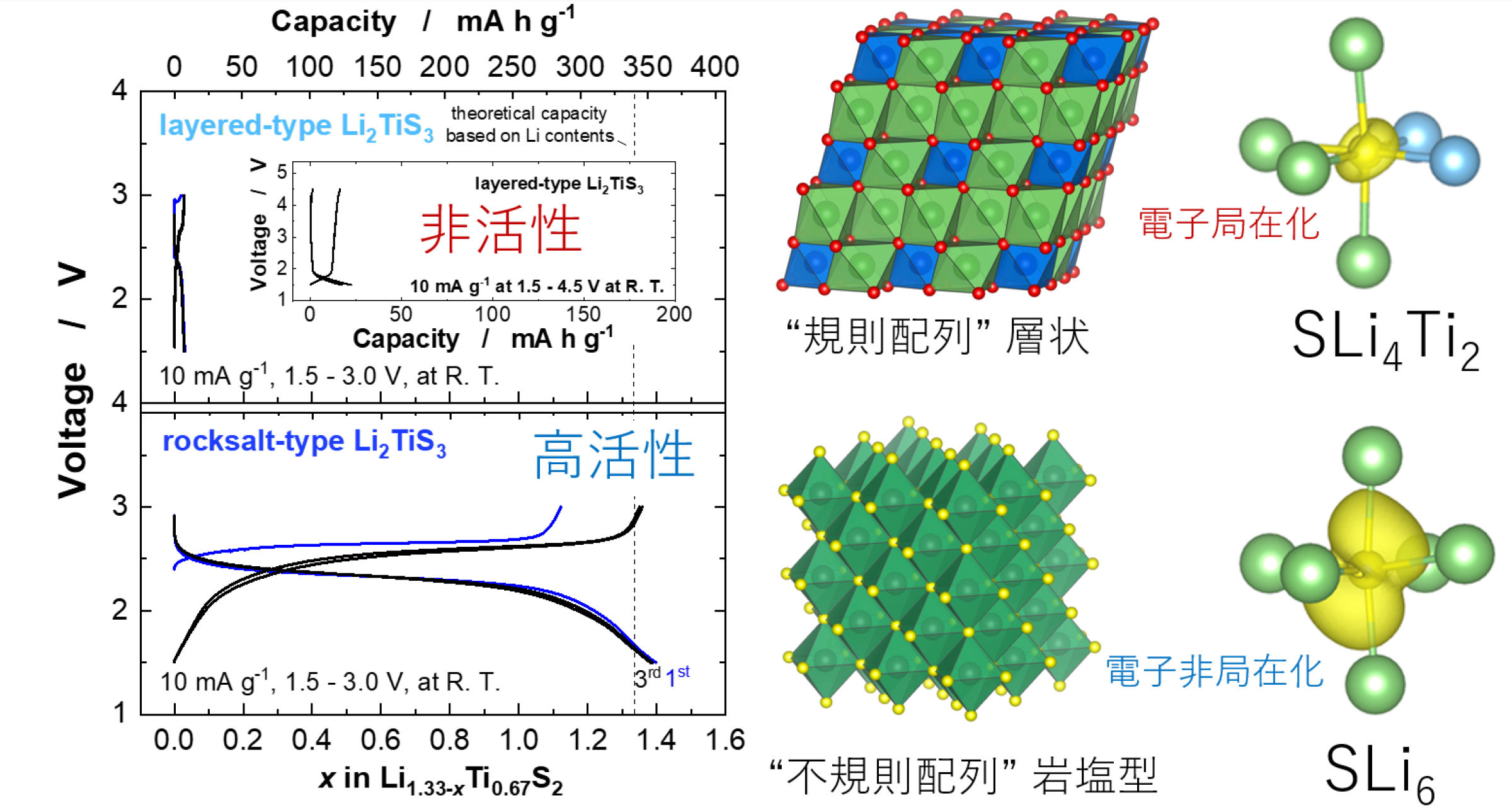

本研究成果は横浜国立大学と名古屋工業大学などのグループが中心となり硫化物系リチウム過剰材料 (Li2TiS3) の材料特性を決める因子について、実験と理論の観点から詳細な検討を行った。その結果、岩塩型硫化物材料では硫化物イオンが全てリチウムイオンで囲まれたSLi6という配位環境が生成し(図右下)、特異的に硫黄の電子が非局在化することが確認された。岩塩型構造とは対照的に層状構造では電子が局在化 (図右上) と電気伝導率の低下が理論的に予測された。さらに、これらの構造と硫黄の局所環境の違いにより電気伝導率が大きく変化することが、実験的にも確認された。島根大学とNational Synchrotron Radiation Research Center は大型放射光施設SPring-8のBL12B2において硫化物材料の局所構造解析を行った。東北大学はX線タイコグラフィ(注1)計測により硫化物材料の充放電処理後の硫黄電子状態の変化と空間分布の不均一性を1粒子レベルで明らかにした。群馬大学は硫化物材料の磁気特性について解析を行った。立命館大学は硫化物材料の電子状態変化について測定と解析を行った。

今後の展開

酸化物材料で確立されていた定説とは相反するように、硫化物材料では従来は性能が悪いと思われていた、岩塩型材料のほうが層状材料以上の性能を示す材料となることが実験と理論の協奏によって世界で初めて明らかにされた。これらの研究の進展は電池の電極材料の進化とそれに伴う蓄電池高性能化に繋がることが期待できるだけでなく、構造の変化による電気伝導度の大きな変化という現象は、硫化物イオン伝導体や各種の電子材料の研究の進展にも寄与すると考えられ、多くの派生研究と応用に繋がることが期待できる。

本研究は横浜国立大学、名古屋工業大学、島根大学、東北大学、群馬大学、立命館大学、National Synchrotron Radiation Research Center (台湾) の共同研究成果であり、科研費 学術変革領域研究(A)「イオン渋滞学」(課題番号 24H02204) による支援を受けて行われた。

用語解説

[用語1]

X線タイコグラフィ:コヒーレントX線回折イメージングと呼ばれるX線顕微法の一つ。試料にコヒーレントX線を照射する際、試料面上でX線照射領域が重なるように試料を二次元的に走査し、各走査点において試料後方で観測されるコヒーレント回折強度パターンを測定する。このようにして得られた複数の回折強度パターンに対して位相回復計算を実行することで試料像が再構成される。

論文情報

| 掲載誌 | Journal of the American Chemical Society |

|---|---|

| タイトル | Activation of anionic redox for stoichiometric and Li-excess metal sulfides through structural disordering: joint experimental and theoretical study |

| 著者 | Miyuki Shinoda, Koki Matsunoshita, Masanobu Nakayama, Satoshi Hiroi, Koji Ohara, Masaki Abe, Nozomu Ishiguro, Yukio Takahashi, Gen Hasegawa, Naoaki Kuwata, Tsukasa Iwama, Takuya Masuda, Kosuke Suzuki, Hirofumi Ishii, Yu-Cheng Shao, Daisuke Shibata, Akinori Irizawa, Toshiaki Ohta, Itsuki Konuma, Teppei Ohno, Yosuke Ugata, Naoaki Yabuuchi* |

| DOI | https://doi.org/10.1021/jacs.5c04018 |

資料

研究者プロフィール

藪内 直明![]()

大学院工学研究院/先端科学高等研究院 教授

お問い合わせ先

<研究に関する問い合わせ>

大学院工学研究院/先端科学高等研究院 教授 藪内 直明

メールアドレス: yabuuchi-naoaki-pw ynu.ac.jp

ynu.ac.jp

<報道に関する問い合わせ>

総務企画部 リレーション推進課

メールアドレス: press ynu.ac.jp

ynu.ac.jp

(担当:リレーション推進課)