【プレスリリース】TBABハイドレートの結晶構造を解明

本研究のポイント

・空調用の蓄熱材としての応用が期待されているTBABハイドレートの主要相(TBAB・26H₂O)の結晶構造を初めて解明

・構造解明により、蓄熱材料の設計指針および蓄熱効率の向上につながり、今後の高性能蓄熱材開発が加速

・水素結合ネットワーク中にTBABを高密度にパッキングする新しいメカニズムを解明。今後、水系機能性材料設計への波及に期待

研究概要

横浜国立大学大学院 工学研究院の室町実大准教授とパナソニック株式会社の町田博宣博士、大阪大学大学院基礎工学研究科の菅原 武助教、公益財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI)の安田伸広研究員(研究当時)および増永啓康主幹研究員(技術担当)、産業技術総合研究所の研究グループは、空調などに用いられる蓄熱材料「TBABハイドレート(TBAB・26H₂O)」の結晶構造を大型放射光施設SPring-8における高精度なX線回折実験により明らかにしました。この構造は1940年に初めて報告されて以来80年以上にわたり未解明であり、材料・プロセス開発や熱設計の妨げとなっていました。今回の成果により、水を基盤としたハイドレート材料の構造設計が大きく前進し、今後のCO₂削減に貢献する次世代のエネルギー貯蔵技術の進展が期待されます。

本研究成果は、米国化学会の国際科学雑誌「Crystal Growth & Design」(2025年7月18日付)に掲載されました。

社会的な背景

ハイドレートは水分子が分子やイオンを包接してできる氷状の物質です。天然ガス資源として期待される海底メタンハイドレートのほか、蓄熱材としての応用でも注目されています。臭化テトラブチルアンモニウム(TBAB[用語1])ハイドレート[用語2]は非可燃性でありながら適度な融点(約12 ℃)を持ち、空調や物流の分野での蓄熱材として期待されています。TBABハイドレートには26水和物と38水和物の2種類が存在し、それぞれ異なる蓄熱特性を有しています。比較的安定なTBAB·26H₂Oハイドレートの結晶構造は、発見から80年以上が経過しても未解明のままであり、蓄熱技術として近年盛んに研究開発が行われるなか正確な構造に基づく材料・プロセス設計や性能評価が困難でした。

研究成果

本研究では、TBAB·26H₂Oハイドレートの結晶構造を、兵庫県の大型放射光施設SPring-8 [用語3]のBL02B1、BL05XU、BL40B2における単結晶X線回折法を用いて解析しました。解析の結果、TBAB·26H₂Oは空間群 P4 ̅2₁ cをもつ正方晶構造であり、そのc軸は従来のTS-I型構造の4倍に相当する約50 Åの大きな格子を有していることが明らかになりました。

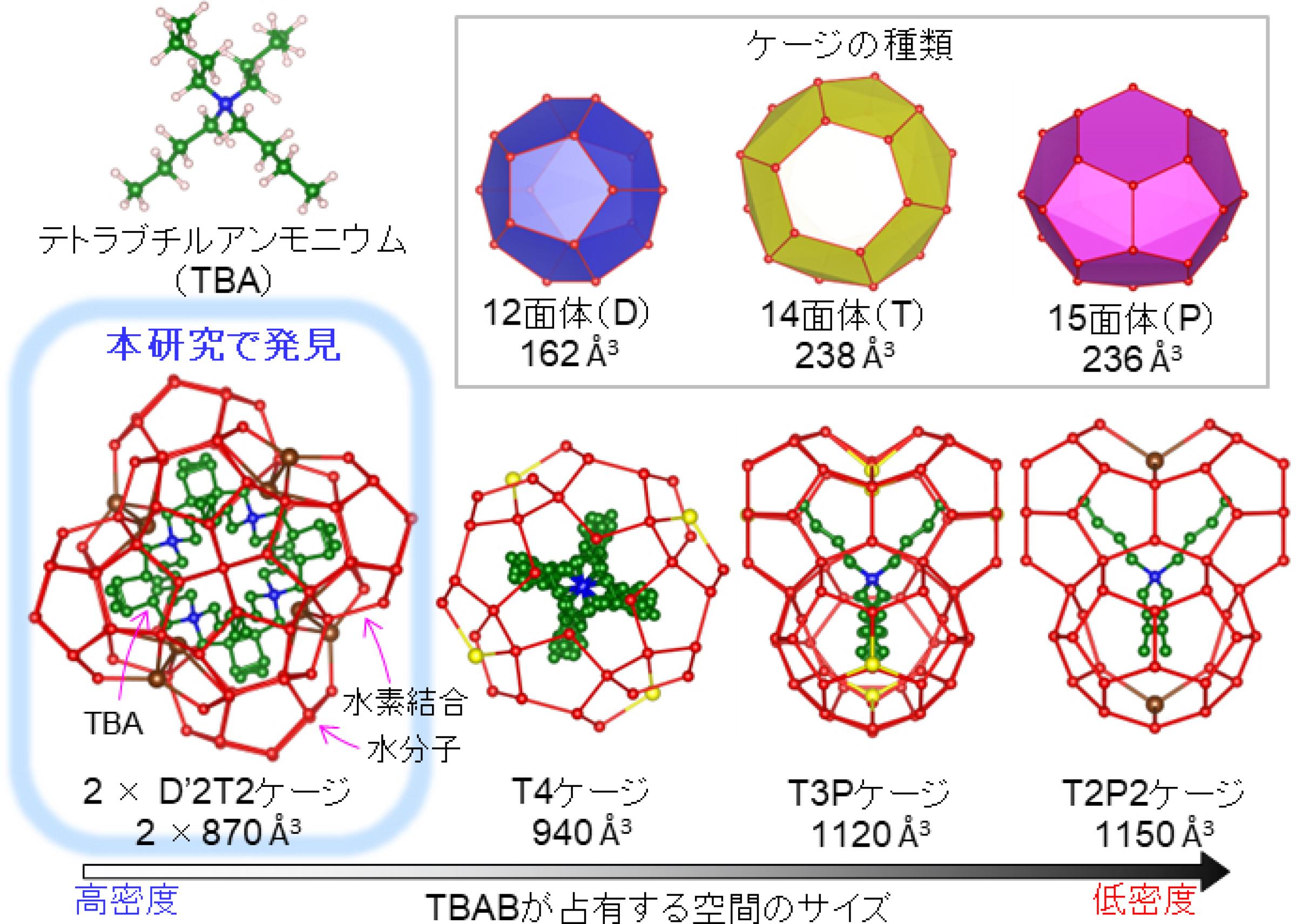

構造解析により、水分子が水素結合によって構成する12面体ケージ(Dケージ)と14面体ケージ(Tケージ)からなる複合ケージ(D'4T4ケージ)にTBABが2つ共棲するという、これまでに報告のない新しい配置様式が明らかとなりました。さらに、臭素イオン(Br⁻)が水分子の水素結合ネットワークの一部を構成し、ケージ構造の安定化に寄与していることが判明しました。

得られた構造モデルは、これまで粉末X線回折実験により観測されていたTBAB·26H₂Oの回折パターンと高い一致を示し、これまでの仮説的構造モデルでは説明できなかった回折ピークの整合性が得られました。本研究によって、TBABが高い柔軟性をもってさまざまな水素結合フレームワークに適応することが確認されました。

さらに、構造情報に基づき結晶密度および水和数を用いて蓄熱密度を評価した結果、既知のTBAB·38H₂O(斜方晶)と比較して同等の空間効率を持つことが示され、実用的な冷熱蓄熱材料としての有効性が改めて確認されました。

今後の展開

本研究で明らかとなった「水素結合ネットワーク中へのイオンの収容」という構造的特徴は、ハイドレートに限らず、水系高分子、界面活性剤、さらにはシリコン系クラスレートなど広範な水系構造材料の設計にも応用が可能です。また、本研究で得られた構造情報は、ハイドレートにおける準安定相の形成や相転移挙動の解明にも寄与し、水の構造化という深淵な現象の理解にも貢献します。カーボンニュートラル社会構築に向けた蓄熱技術開発においては正確な構造に基づく材料・プロセス設計や性能評価にも活用され、将来的には、CO₂分離・貯蔵、省エネ型空調など、多様な応用展開への橋渡しが期待されます。

謝辞

本研究における放射光実験は、公益財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI)の承認(課題番号:2021A1006、2021A1007、2020A8101、2019B8048、2018B8038、2017B1027)を受けて実施されました。また、本研究は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)による委託事業である未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発(TherMAT)(事業番号:JPNP15007)の支援を受けて実施されました。

用語解説

[用語1]

TBAB:臭化テトラブチルアンモニウム。4つのブチル基を持つアンモニウム塩で、水と混合することで約12 ℃以下の温度でハイドレートを形成。疎水性―親水性が混在する系において両相をまたがって機能する相間移動触媒としても利用されている。

[用語2]

ハイドレート:水分子がガスやイオンなどのゲスト分子をかご状(ケージ)の水素結合ネットワークに取り囲み、氷状の結晶を形成したもの。天然ガスの輸送や蓄熱材に応用される。

[用語3]

大型放射光施設SPring-8:理化学研究所が所有する兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す大型放射光施設で、利用者支援等は高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っています。SPring-8(スプリングエイト)の名前はSuper Photon ring-8 GeVに由来。SPring-8では、放射光を用いてナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われています。

論文情報

| 掲載誌 | Crystal Growth & Design |

|---|---|

| タイトル | Solving the 80-Year Structure Mystery: Definitive Crystal Structure of TBAB Hydrate Resolved with Synchrotron Radiation |

| 著者 | 室町実大、安田伸広、増永啓康、菅原武、町田博宣 |

| DOI | https://doi.org/10.1021/acs.cgd.5c00364 |

資料

研究者プロフィール

室町 実大![]()

大学院工学研究院 准教授

お問い合わせ先

<研究に関すること>

大学院工学研究院 准教授 室町 実大

メールアドレス: muromachi-sanehiro-sf ynu.ac.jp

ynu.ac.jp

<報道に関すること>

総務企画部 リレーション推進課

メールアドレス: press ynu.ac.jp

ynu.ac.jp

(担当:リレーション推進課)